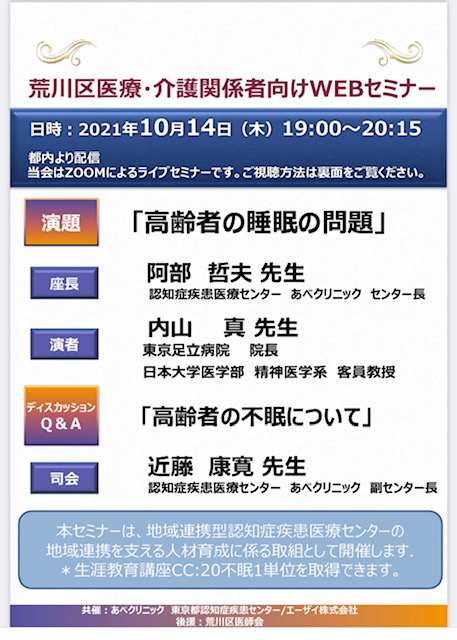

荒川区医療・介護関係者向けセミナー開催の報告

認知症疾患医療センターの地域における人材育成を目的とした研修会をオンライン形式で開催いたしました。

講師として、東京足立病院院長・日本大学医学部精神医学系客員教授 内山真先生 にご登壇いただき、「高齢者の睡眠の問題」についてご講義していただきました。

<研修の概要>

会の名称 :荒川区医療・介護関係者向けWEBセミナー

開催日時 : 2021年10月14日(木)19:00~20:15

登壇者:講師 東京足立病院 院長

日本大学医学部 精神医学系 客員教授

内山 真 先生

座長 あべクリニック東京都認知症疾患医療センター

センター長 阿部 哲夫 先生

司会 あべクリニック東京都認知症疾患医療センター

副センター長 近藤 康寛 先生

対象者:荒川区及び周辺地域の医療・介護従事者

開催形態 : Zoom生配信

受講者数:事前申し込み: 83名 当日受講者:76名

主催者 : あべクリニック、エーザイ株式会社

後援:荒川区医師会

受講者アンケート集計結果:

受講者性別:女性57名(75%)、男性19名(25%)計76名

受講者職種:保健師・看護師24%、ソーシャルワーカー23%、ケアマネ17%、薬剤師14%、医師10%、管理者4%、介護士4%、心理師3%

受講者感想:

・睡眠「障害」に関するパラダイムシフトでした。

・とても参考になりました。睡眠の改善で、寝ることを中心ではなく夜を楽しむという考えに斬新な考えと感じました。内山真先生の書籍を読ませていただきたいと思います。本日は、貴重なご講演ありがとうございました。

・とても貴重なお話をいただきありがとうございます。慢性的に横になられてる利用者さんでも環境の工夫などで睡眠の質が改善できることを知れて良かったです。

・眠りについて、基本となる知識だけでなくさまざまな角度の知見をお話しいただき、大変勉強になりました。眠れないことにとらわれずに、という言葉がとても印象的です。患者さまの主訴に寄り添いながらも、生活の質に目を向けた支援ができたらと感じました。貴重なお話ありがとうございました。

・睡眠の話から、認知症やうつ病に至るお話が分かりやすく、ためになりました。ありがとうございました。

・分かりやすいご講演をありがとうございました。欲張りすぎないことを理解いただけるような話術を身につけてなければと痛感いたしました。

・今日はありがとうございました。睡眠薬や導入剤の依存、そこからの脱却についても聴きたかったと思いました。次回セミナーも楽しみにしています。

・本日はためになるお話をありがとうございました。睡眠にこだわらず、おとなしくなれればいい、寝ようと思わずに楽しむ事を一番に等、印象的でした。

・わかりやすく、具体的なお話しをありがとうございました。内服治療の前段階として、利用者さんにアドバイスすることができそうです。

・とてもわかりやすく貴重なお話でした。運動が脳を広くバランスよく脳を使うために休息の質があがり、認知機能にも良いというお話は合点がいきました。・本日の内容と、来年開設する東京足立病院精神科認知症治療病棟と介護医療院については、所内でも情報共有して、日々の業務に役立てていきたいと思います。ありがとうございました。

・睡眠に関する様々な問題に対して、対応策を含め分かりやすく解説していただき大変勉強になりました。運動が重要であること、睡眠薬の適切な服薬の効果、無理に眠るのではなく夜を楽しむことも大切など、学んだことを支援の現場で生かしていきたいと思います。

・やはり睡眠は大切なんですね。同時に先生方の「無理に眠らせようとせず、静かにしてくれているならそれで良い」というお話に深く納得しました。コロナ禍でも学ぶ機会を作っていただきありがとうございました。

・いつもお世話になりありがとうございます。本日、診察終了が遅くなり、途中から参加させていただきました。内山先生のお話は、目からうろこでした。眠れないことをくよくよせず、夜を楽しむということ、じっと暗い中で横になっているのは一番よくないということ。とても勉強になりました。ただ、そのことを患者様に納得していただけるだけの技量をこちらが持ち合わせているかどうかは難しいです。先生の著書を拝読して、さらに勉強したいと考えます。今回は貴重な講演会をありがとうございました。

・本日は、貴重なお話をありがとうございました。睡眠の大切さを改めて実感し、そのための日中の過ごし方について、アセスメントしていく事の大切さも、再確認致しました。不規則にならなければ、睡眠中心ではなく、楽しむことを中心にと云うお話に、睡眠と心の結びつきの大切さを学ぶことが出来ました。

・不眠のリスクや眠れない仕組み、日中の過ごし方、ケアのお話もありとても勉強になりました。『眠れないことが中心にならないように』という言葉が印象的で、今までとは視点を変えて観ていこうと思いました。