<研修の概要>

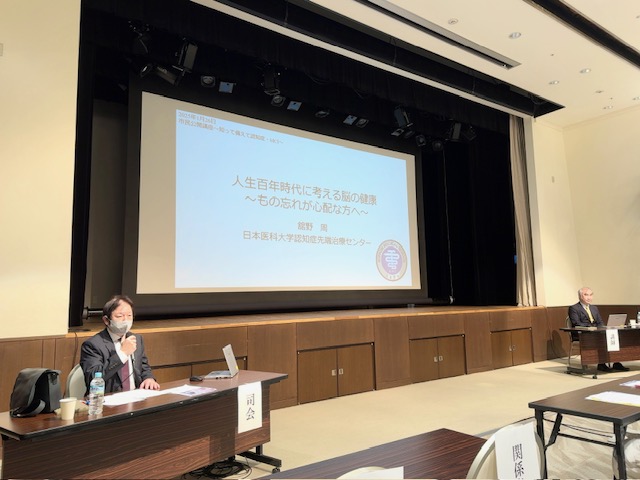

会の名称 :知って備えて認知症・MCI

日時 : 令和7年1月26日 10時半~11時

場所 : サンパール荒川

座長:あべクリニック東京都認知症疾患医療センター 院長兼センター長 阿部哲夫 先生

演題:人生百年時代に考える脳の健康~もの忘れが心配な方へ~

講師:日本医科大学付属病院 認知症先端治療センター センター長 館野周先生

当疾患医療センター長の阿部哲夫先生が座長をつとめました。

知って備えて認知症・MCI

知って備えて認知症・MCI

<研修の概要>

会の名称 :知って備えて認知症・MCI

日時 : 令和7年1月26日 10時半~11時

場所 : サンパール荒川

座長:あべクリニック東京都認知症疾患医療センター 院長兼センター長 阿部哲夫 先生

演題:人生百年時代に考える脳の健康~もの忘れが心配な方へ~

講師:日本医科大学付属病院 認知症先端治療センター センター長 館野周先生

当疾患医療センター長の阿部哲夫先生が座長をつとめました。

横浜市認知症初期集中支援チーム連絡会

横浜市認知症初期集中支援チーム連絡会

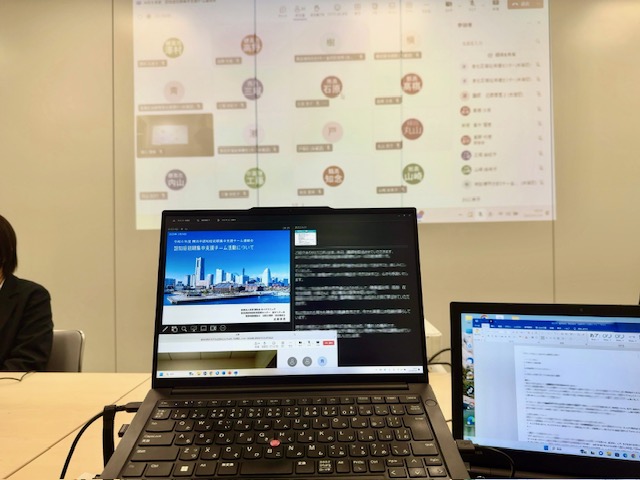

<研修の概要>

会の名称 :令和6年度 横浜市認知症初期集中支援チーム連絡会

日時 : 令和7年1月24日 18時半~21時

場所 : 横浜市役所からオンライン発信

登壇者:講師 あべクリニック 東京都認知症疾患医療センター 副センター長 近藤 康寛

講義内容: 認知症初期集中支援チーム活動について

対象者:横浜市内の行政職員、市内全18区の医師、チーム員等

主催者:横浜市健康福祉局高齢在宅支援課

令和5年度に続き、令和6年度も講義を担当させていただきました。横浜市認知症初期集中支援チームの皆さんがご活躍いただけるよう、当事業における「当事者ファースト」を中心に講義を致しました。

<受講者感想>(一部抜粋)

・多職種で別の視点をもってはいるが、同じ⽅向を向いて⽀援をするということの重要性が良く分かりました。

・初期集中⽀援チームの⽬的や役割がよくわかりました。区や包括の通常の⽀援にも参考になる話、講評でした。

・初期集中チームでイニシアティブをとって実践されていた先⽣のお話は、現場で⼤変役⽴つ内容でした。

・経験者のお話は参考になることが多く、⽇頃の取り組みを振り返る機会にもなりました。

・⽇頃の定例会議は事務⽅がファシリを⾏っているのですが、講義の中にあったポイントを知らず知らずに押さえることができており、間違っていなかったんだと励みになりました。ありがとうございました。

・講義内容がわかりやすく、今後の活動に参考にできればと考えております。

・⽀援を⾏う際に多⾓的な視点から問題を整理すること、またそのためのチーム員会議の進め⽅のコツなども⼤変ためになりました。先⽣は⾊々な⼈の⽴場に⽴ったものの⾒⽅や考え⽅をなさっているので、⾮常に勉強になります

・昨年に引き続き、近藤先⽣のお話は本事業の趣旨が理解しやすく、勉強になった。

・講師の体験談を交えて(困難事例も含めて)の講義は具体的な活動に関してイメージができたので、分かりやすかった。

・丁寧に問題を解きほぐしていくことが⼤切と感じました。

・⽀援の基本は当事者ファーストであることが基本とい事や当事者ファーストを妨げる内容などは今後、⽀援する際に忘れてはいけないなと感じました。

・実際の事例に対する講師からのコメントが参考になった。

・チーム会議での連携・協働するポイントが参考になった。

・多様な視点で多職種連携することの⼤切さ、当事者ファーストでの考え⽅などわかりやすかった。それぞれの職種の強みをいかしてコミュニケーションを活発に⾏って⽀援していこうと思いました。

・かなり駆け⾜で話された印象でしたが、資料がまとまっており、わかりやすい講義でした。

・昨年も聞いており、医療機関の温度差があるから標準化する必要もあり、医療だけでなく⽣活者や家族全体のアセスメントの視点を持つ必要性の説明は良かった。

・初期集中⽀援チームのあるべき姿は分かったが、区のチームの医師は毎年連絡会に参加しておらず、また、ケース対応の際もあまり訪問にはいかないため、区の実情を考えると理想の動きをかなえるのは難しいと感じたため。

・チームの役割が明確に説明されていて、参考になりました。

・当事者ファーストの考え⽅を再確認でき、⾃分達の⽀援⽅針について改めて振り返る機会になりました。

・当事者⽬線で⽬標が達成できたかを意識していきたいです。

・事例の写真やエピソードは分かりやすかったです。

・認知症初期集中⽀援チームの在り⽅や基礎知識や振り返りの機会を持てた。

・チームで活動することのメリットを図などを使ってわかりやすく説明されていた。複合化した問題に接点を⾒出して、解きほぐして整理すると⽀援のアプローチをどこから誰がするのかが明確になるので、良いと思った。

・チーム員の職種も踏まえて説明がなされていた。

・多職種連携について分かりやすかった。

原稿執筆「月刊ケアマネジメント2025年5月号」

原稿執筆「月刊ケアマネジメント2025年5月号」

あべクリニックの近藤です。

月刊ケアマネジメント2025年5月号で「認知症と発達障害の違い」(計5頁分)について原稿執筆しました。

文章に苦手意識がありましたが、思いがけない気づきがありました。編集者の方が「テーマも文字量も自由に書いてださい」と背中を押してくださり、「ぜひこの担当者の方と仕事がしたい!」という思いから、自分も期待に応えたい気持ちになり、依頼をいただいた「認知症と発達障害の違い」について書かせていただきました。

発達障害は子ども期に限定して語られがちですが、高齢期では認知症と混同されやすく、介護現場でも対応が難しいことがあります。本稿では、ケアマネジャー向けに高齢期発達障害の困難さや事例を紹介しました。

発刊後、思いがけない反響がありました。神奈川県の支援関係者(読者)から「当事者も支援者も共に人生を輝かせる」まさに同感です!とのお声をいただき、令和7年11月に神奈川県障害福祉課が主催する研修会に登壇させていただく機会をいただきました。

文章を書くことが苦手と思ってこれまで生きたきましたが、このようなご縁に恵まれ、改めて文章の可能性を感じています。今後もマイペースに情報発信を続けていこうと思います。

初期集中支援事業から学ぶ多職種チームビルディング

初期集中支援事業から学ぶ多職種チームビルディング

<研修の概要>

会の名称 :令和7年度荒川区地域包括支援センター職員向け研修(精神保健福祉)

日時 : 令和7年9月5日 13時半~16時半

場所 : 荒川区役所 3階

登壇者:講師 あべクリニック 東京都認知症疾患医療センター 副センター長 近藤 康寛

講義内容: 初期集中支援事業から学ぶ多職種チームビルディング

対象者:地域包括支援センター、見守りステーション、行政職員(高齢者福祉課・介護保険課・保健所)など

主催者:荒川区福祉部高齢者福祉課

研修コンセプト:

現場で“動く”「チームあらかわ」を成長させるために

認知症初期集中支援チームは、限られた時間と資源の中で迅速かつ柔軟な対応が求められる実践の場です。本研修では、その支援のプロセスや訪問時の対応、家族支援のリアルな姿を通して、多職種で“動くチーム”をどう育てていくのかを考える。単なる連携ではなく、「価値を共有し、共に判断し、協働する」 チームの基礎を、ケースと理論の両面から具体的に学ぶ。

<受講者感想>

・現在、認知症初期集中支援事業を利用し始めたところなので、どういう事業等か理解できてよかったです。

・チームケアが理解できました。

・チームビルディングや事例検討など、実務に即していて勉強になりました。

・認知症初期集中支援事業があることは知っていましたが、具体的にどのように進んでいくのかは何も知りませんでした。今後は、このような事業もあると知った上で仕事ができると思います。

・チームづくりの過程を体感する演習が新鮮でした。

・認知症初期集中支援事業がどのようなものなのか、あらためて包括に知ってもらえたのがよかったです。

・うまくいかなかった事例も取り上げられていたので、困難ケースに向き合う際の重要なポイントを改めて学ぶことができました。

・勉強不足で申し訳ないのですが、職場では経験することのない事業でした。包括に異動して初めて知る事業で、自分で調べても実感がわかなかったので、とても勉強になりました。

・講師の10年間の思いや、誠実に取り組んできた姿勢が反映されていたと感じました。

・認知症初期集中支援チームの事業内容を理解することができました。

・認知症初期集中支援事業の基礎から学べたため、今後の業務に生かしたいと思います。

・大変勉強になり、ありがとうございました。近藤さんの熱意あるお話に、毎回新たな気持ちで頑張っていこうと動機を高めています。

・多様な相談への対応力を上げるため、包括としてチームビルディングを学び、一体的なチームを持続していくことは重要だと感じました。特に自分のような中堅が学んだことを日々の業務に生かすことで、チームに良い影響を与えていきたいと思います。

・動物の旅のワークは新鮮で、気づきをたくさん得ましたし、メタ認知のお話も印象的でした。

・事例検討を行っていく中で、自分と違った多くの視点や考え方があることを学び、自分の経験不足や知識の少なさを実感し、とても刺激になりました。また、支援の振り返りを行う大切さや必要性、チームについて深く学ぶことができました。

・今、認知症初期集中支援事業に初めて関わって、今後の多職種との関係づくりや、目的を達成するための役割の明確化等の大切さを知ることができました。

・チームワークの大切さを改めて感じることができました。

・荒川区の認知症初期集中支援事業の歴史・実績を知ることができました。

・認知症初期集中支援事業の要が分かりました。チームの必要性を感じました。

・認知症初期集中支援事業の具体的な事例を紹介していただき、わかりやすかったです。

・コミュニケーションを取ることがいかに重要であるかを、研修を通して学べました。とても興味深い研修内容で、あっという間の時間でした。参加してとても良かったです。

・初期集中支援事業の取り組みを知ることができました。

・認知症初期集中支援チームが実際にどういった活動をしているのかを学ぶことができました。また、班の中でもそれぞれの班員で意見を出し合って決定していくことの重要性を知ることができました。

・認知症初期集中支援事業の趣旨と展開の仕方を理解することができました。

・実際の事例を出していただき、それに携わった方が感じたことを話してくださったので、とても説得力がありました。

・ケースに関して、重要度や緊急性を判断しながら、明確化した同じ目標に向かってチームで取り組む大切さを改めて実感しました。区や他包括のメンバーとのグループワークができ、つながりが持てたことも良かったです。

・認知症初期集中支援事業を活用するヒントがありました。

・チームの連携について改めて考えることができました。

・認知症初期集中支援チームの実際を把握できました。

・実例を交えての説明を受けて、理解することができました。

・荒川区の認知症初期集中支援チームの取り組みを知ることができました。

・1つの目標に対し、異なる職種同士で話し合い取り組む時間の大切さ(重要性)を知ることができました。

・チームワークについて学ぶことができました。

・8050問題は包括が出会うことの多い事例であり、その際のチームビルディングや、複雑化した問題を整理する方法を学びました。

・日々の業務で活用できると思います。

・初期集中支援事業の詳細を知ることができました。

・チームで活動する認知症初期集中支援事業において、チーム内での合意形成や目標共有の大切さを学びました。

・認知症初期集中支援事業を利用したことがないのですが、具体的な事例がありましたので、流れや利用対象が理解できました。・認知症初期集中支援事業の具体的な事例を紹介していただき、わかりやすかったです。

・認知症初期集中支援事業の取り組みを知ることができました。

・1つの目標に対し、異なる職種同士で話し合い取り組む時間の大切さ(重要性)を知ることができました。

・認知症初期集中支援事業の詳細を知ることができました。

・チームで活動する認知症初期集中支援事業において、チーム内での合意形成や目標共有の大切さを学びました。

・どのように役割分担をしていくか、どのような支援が必要か等、会議の場だけでは思いつかないこともあると思うので、チーム員が気軽に連絡し合える体制をとれるようになりたいと思いました。

・認知症初期集中支援チームの流れがわかりやすくて良かったです。今後もお話が聞ければ幸いです。クリエイティブな発想ができるグループワークで勉強になりました。

・お忙しい中お時間を作っていただき、ありがとうございました。3時間あっという間でした。

・事例検討の結末は衝撃的でしたが、振り返りの会を開き、客観的に分析していて、素晴らしい取り組みだと感じました。

・現時点ではまだ、スタッフ一人一人のことを知りきれていないので、中心となりチームを引っ張っていけるよう、たくさん話し合わなければと思いました。

・貴重な研修機会をいただき、ありがとうございました。

・楽しいグループワークもすることができ、大変有意義な時間が過ごせました。

・多職種で連携しながら動く意味を再確認できました。チームのありがたさを知ることができ、これからさらに働きやすくなったと思います。

・最後の事例はとても残念だと感じました。特に医療リスクがある方の初期集中に関わる際、訪問の頻度や安否確認方法は決めておかないといけないと感じました。

・動物になって、チームで活動することがとても楽しかったです。

・荒川区の高齢者に対する事業の中での認知症初期集中支援事業の位置づけが理解できました。区の事業は区民のためでありつつ、支援する私たちの支援ツールでもあるので、有効になるよう適切に提案していく必要があると実感しました。

・動物チームによるロールプレイを通して、チームは心理的安全性が重要であると体感できました。

・チームビルディングとは何か、という根本の説明が少し欲しかったです。チームビルディングの実際についてはよくわかりましたが、これからうまくやっていけるといいと思います。新しく入ったメンバーに聞いてもらうことも良いのですが、その温度差も大きいので、ずっと働いている人たちにも改めて聞いてもらう機会があるとうれしいです。

・講師の近藤先生のお話が聞きやすく、あっという間に時間がたっていました。ありがとうございました。

・赤裸々に語っていただき感謝します。10年間の歩みから、利用者の方に向ける眼差しの優しさと、支える者のメンタルヘルスの大切さを感じておりましたので、心強かったです。

・終了した事例でも、こうやって振り返ることで今後につながっていくと思うので、とても良かったです。

・他のケースのお話を聞く機会があれば、参加したいと思いました。

・知っている自分と、知らない自分を理解する心理学が参考になりました。

・包括内での職員間の話し合いを大切にしたいと思いました。

・異なる職種が集まっている包括で、協調・協同する大変さを感じている毎日でした。それでも工夫して協同していると、少しずつ前に進めているような気持ちもしています。ちょうどその時にこの研修を受けてよかったと思いました。

・貴重な研修のお時間をいただきまして、ありがとうございました。

・お忙しい中お時間を作っていただき、ありがとうございました。3時間あっという間でした。

西日暮里 スーパーバイズ研修「面談の基本技術」

西日暮里 スーパーバイズ研修「面談の基本技術」

<研修の概要>

会の名称 :西日暮里地域包括支援センター スーパーバイズ研修「面談の基本技術」

日時 : 令和7年7月24日 14時~16時

場所 : 荒川区役所 3階 議員待遇者控室(西日暮里地域包括支援センター)

登壇者:講師 あべクリニック 東京都認知症疾患医療センター 副センター長 近藤 康寛

講義内容:「面談の基本技術」〜「また相談したい」と思われるかかわり方〜

対象者:地域包括支援センター、見守りステーション職員など

主催者:西日暮里地域包括支援センター

受講者の感想から、短時間のロールプレイ(練習)では特に主訴が不明確な場合、本題に入る前に終わってしまったことが分かりました。講師としても研修時間を延ばしたいところですが、理想を言うときりがありません。面談技術の基礎は定期的に短時間のミニロールプレイやペア練習を組み込み、現場で自然に活かせる形にできると、さらに全体的な底上げが期待できます。また、支援では“形”や提案だけではなく、相手の話を整理し背景や感情を言葉にして返すことが大切です。これが「分かってもらえた」という安心感につながります。さらに、感情の反映や非言語対応力も高めたいところです。表情や声のトーン、言葉選びはロールプレイでの相互フィードバックが効果的です。経験年数の違いも強みです。ベテランと新人・中堅をペアにし、気づきを共有し合うことでセンター職員全体のスキルが向上すると思います。

/ 講師 近藤康寛

<受講者の感想>(一部抜粋)

• 研修で心に残ったのは2点です。1つは、たとえサービスにつながらなくても相談や紹介が「橋渡し」になるという気づき。もう1つは、サービスを説明する際に、相手のストーリーに沿った目標を伝えることで具体的なイメージが生まれるという学びです。今後意識して実践します。

• ロールプレイで、意識しすぎると全体像を見失う難しさを実感しました。それでも意識することで成長できると考え、過度にとらわれすぎず技術を高めていきたいです。

• スライドの「チェック項目」「支援職のリスク」は、ほぼ自分に当てはまりました。相談者が話せる“余白”を大切にしようと強く感じました。語り手として体験したことで必要性を実感しました。

• 過去に「伝わっていない」と言われた経験があり、難しさを抱えていました。今回の研修で改めて意識すべき点を学び、緊張しながらも主訴を捉えたいと思います。自然に話せる方を見て、自分もあのようにできるようになりたいと感じました。反映や感情の言語化など基礎技術も磨いていきたいです。

• 経験を重ねると先を決めつけてしまいがちですが、利用者には100通りの対応が必要だと再認識しました。ロールプレイを通じ、語り手の立場を経験することの重要性を学びました。来所者の「話したい」という思いを真摯に受け止め、どう展開するか職員間で考える必要を感じました。異なる立場や考えを学ぶ場として、研修の意義を強く実感しました。

町屋 スーパーバイズ研修「面談の基本技術」

町屋 スーパーバイズ研修「面談の基本技術」

<研修の概要>

会の名称 :町屋地域包括支援センター スーパーバイズ研修「面談の基本技術」

日時 : 令和7年7月14日 14時~16時

場所 : さくら館(町屋地域包括支援センター)

登壇者:講師 あべクリニック 東京都認知症疾患医療センター 副センター長 近藤 康寛

講義内容:「面談の基本技術」〜「また相談したい」と思われるかかわり方〜

対象者:地域包括支援センター、見守りステーション職員など

主催者:町屋地域包括支援センター

受講者の感想から、「早く解決したい」という気持ちが先立ち、相手の話を十分に聴く前に提案してしまう場面があることが見えました。面談の初期段階では提案を控え、相談者が自分の思いや課題に気づけるよう寄り添う姿勢を意識しましょう。また、「当事者ファースト」が実践できているかを確認する習慣も大切です。事例検討や振り返りで「その人のペースや希望に沿っていたか?」と問い直すことを続けてほしいです。研修や実務で見つけたウィークポイントは反省で終わらせず、具体的な行動目標に落とし込み、 一定期間後に振り返る仕組みを作ると改善が定着します。さらに、ロールプレイや同行観察、フィードバックを通じて、日常的に面談技術を磨きましょう。支援は「答えを渡すこと」だけではありません。相談者が自分の状況を整理し、理解を深められる関わり方を身につけることが、長期的な支援力につながります。

/ 講師 近藤

<受講者の感想>(一部抜粋)

• 沈黙が苦手で、つい破ってしまう自分に気づきました。今後は意識して改善していきたいです。

• ロールプレイで皆さんの高い技術を実感しました。ボディランゲージや笑顔の大切さを学び、面談に生かしたいです。

• 4月から包括に勤務し、右も左もわからない中で参加しました。話の組み立て方や具体的な聴き方を学べ、とても勉強になりました。

• 目を合わせすぎる癖や、話を聴きすぎて相手を疲れさせてしまう自分に気づきました。時間を区切る視点を持ち、適切に対応したいです。

• 「当事者ファースト」を押しつけていた自分を反省しました。相手のペースを尊重し、信頼関係づくりを意識していきたいです。

• サービスを思い浮かべながら聴く傾向がありましたが、まずは信頼関係を築くために話を聴くことを大切にします。効果的な質問の力も学びました。

• 「反映」が苦手で、相手の意図を掴むのに苦労しました。ただ皆さんのやり方から多くの気づきを得られ、語彙力の必要性も痛感しました。今後さらに学んでいきたいです。

• 勤務10年で初めてこのような研修に参加しました。これまで感覚的に学んできたことを言語化して整理でき、とても有意義でした。基本をまとめ直していきたいです。

• 相談業務は次につなげることが大切ですが、まずは「ここなら相談できる」と感じてもらうことが重要だと再確認しました。今日の研修で基本の大切さを学び、私自身も沈黙が苦手で解決に急ぎがちな点を見直しました。1回で全てを引き出そうとせず、積み重ねて相手を知る姿勢を持ち続けたいと思います。

荒川 スーパーバイズ研修「面談の基本技術」

荒川 スーパーバイズ研修「面談の基本技術」

<研修の概要>

会の名称 :荒川地域包括支援センター スーパーバイズ研修「面談の基本技術」

日時 : 令和7年7月9日 10時~正午

場所 : 花の木ハイム荒川(荒川地域包括支援センター)

登壇者:講師 あべクリニック 東京都認知症疾患医療センター 副センター長 近藤 康寛

講義内容:「面談の基本技術」〜「また相談したい」と思われるかかわり方〜

対象者:地域包括支援センター、見守りステーション職員など

主催者:荒川地域包括支援センター

本研修会は、各地域包括支援センター管理者が現場の課題意識を持ち、その解決策を講師と共に考えながら構成されたことが、最大の特徴であり強みであったと感じています。特に印象に残ったのは、入職間もない職員や、経験豊富なベテラン職員の全力で学ぼうとする積極的な姿勢です。大切なのは、基本を忘れずに振り返る謙虚さを持ちつつ、対人支援専門職としての実践と調和させることだと思います。

受講者の感想から、「当事者のために」という思いは強くても、忙しさの中で解決を急いだり、振り返りの時間を持てない現状が見えました。だからこそ、「当事者ファースト」を職場の習慣にすることが大切です。相手のペースに合わせて聴き、寄り添う姿勢を保てるよう、事例検討やロールプレイで当事者者視点の面談を確認しましょう。振り返りは“業務の一部”として組み込み、個別面談やミニ研修で短時間でも自分の対応を見直す機会を持つことが成長につながります。

面談では言葉だけでなく、表情や声のトーンなど非言語の伝わり方も重要です。他者の面談を見て学ぶことや、自分の関わりを振り返ることで質は高まります。解決策提示の前に信頼関係を築き、過程も評価する姿勢が職員の安心感や意欲を育てます。また、異職種や他包括との交流は視野を広げ、支援の質を高める力になると思います。

受講者のご活躍を引き続きサポートしてまいります。

/ 講師 近藤康寛

<受講者の感想>(一部抜粋)

• 最も響いたのは「相談者本人が困っていることに気づく支援」の重要性です。今後は意識して取り組みたいと思います。

• 困りごとを言語化して本人に気づいてもらい、目標につなげることを大切にしたいです。

• 長く働く中で「こうしましょう」と先に提案していた自分に気づきました。話を聴くよりサービスに偏っていたことを反省しました。座る位置も横の方が話しやすいと学びました。

• 普段は支援者の立場で考えがちですが、ロールプレイで相談者視点の「聴いてもらいやすさ」を実感し、業務に生かしたいです。

• 研修を通じて対人支援の難しさと自己研鑽の必要性を再認識しました。今後も研修に積極的に参加したいです。

• 予防プランナーとして「プランにつなげたい」先入観がありましたが、生活全体を見る大切さを学びました。

• 研修後は楽しい気持ちで職場に戻れます。「解決しなくてもいい」という考え方は大きな学びでした。地域支援に生かしたいです。

• 沈黙の場面で質問してしまう傾向がありましたが、見守ることで相談者が気持ちを整理できると実感しました。

• 実際の業務では沈黙に耐えられず質問していたことに気づきました。相手のテンポに合わせることを意識します。

• 管理者として本研修は狙い通りの成果がありました。多くの学びと振り返りができ、今後の支援に生かせると感じました。

医師とおしゃべりできるカフェ!?〜オレンジカフェにっぽりんぐ 活動報告〜

医師とおしゃべりできるカフェ!?〜オレンジカフェにっぽりんぐ 活動報告〜

こんにちは!あべクリニックの近藤です。

久しぶりに「オレンジカフェにっぽりんぐ」の活動を紹介させてください。

このカフェは、認知症やこころの健康について、地域の方々と一緒におしゃべりしながら学び合える、あたたかい交流の場です。

毎月第2土曜日(祝日を除く)の13時30分〜15時30分、JR三河島駅近くの「studio 753」(七五三通り・東日暮里)で開催しています。

さて、4月のカフェは4月12日(土)に開催されました。

今回のゲストはなんと、あべクリニック院長であり、認知症疾患医療センターのセンター長でもある阿部哲夫先生!

テーマは――

「とうきょうおれんじドクターの阿部先生に聞いてみよう!こころと暮らしの相談会」

普段はなかなか聞けないようなことも、気軽に質問できるチャンスとあって、会場はとても和やかで活気ある雰囲気に包まれていました。

実際に出た質問をいくつかご紹介すると…

「おれんじドクターって何ですか?」

「イライラしないコツってありますか?」

「先生は健康サプリを飲んでいますか?」

「最近、よく眠れないんです。睡眠薬って飲んだ方がいいですか?」

「阿部先生の夢って何ですか?」

などなど、生活のちょっとした悩みから、先生のプライベートなことまで…質問は約1時間にわたり続きました!

参加された方からは、

「お医者さんって診察室の中だけの存在だと思っていたけど、先生の人柄に触れて身近に感じられた」

「気になっていたことをリラックスした雰囲気の中で聞けて安心した」

といった嬉しい声がたくさん寄せられました。

***

オレンジカフェにっぽりんぐは、認知症のことに限らず、誰もが自分のこと、大切な人のこと、地域のことを話せる場です。

お茶を飲みながら、ちょっと聞いてみたいこと、誰かに話してみたいことがある方、ぜひ一度遊びに来てくださいね。

次回の開催も、どうぞお楽しみに!

講演:人生100年時代の生きがいづくり(2回目)

講演:人生100年時代の生きがいづくり(2回目)

<研修の概要>

会の名称 :令和6年度生活支援検討会 2回目

日時 : 令和7年3月 10日 10時~正午

場所 : サンパール荒川

登壇者:講師 あべクリニック 東京都認知症疾患医療センター 副センター長 近藤 康寛

演題:人生100年時代の生きがいづくり~地域で支え合い、いきいき暮らすコツ~

対象者:民生委員、町会役員、ケアマネジャー、医療従事者、地域包括支援センター職員、行政職員など55名

主催者:荒川地域包括支援センター

講演:人生100年時代の生きがいづくり(1回目)

講演:人生100年時代の生きがいづくり(1回目)

<研修の概要>

会の名称 :令和6年度生活支援検討会1回目

日時 : 令和7年2月 17日 14時~16時

場所 : サンパール荒川

登壇者:講師 あべクリニック 東京都認知症疾患医療センター 副センター長 近藤 康寛

演題:人生100年時代の生きがいづくり~地域で支え合い、いきいき暮らすコツ~

対象者:民生委員、町会役員、ケアマネジャー、医療従事者、地域包括支援センター職員、行政職員 65名

主催者:荒川地域包括支援センター

講演終了後、「町会単位の会合でも話して欲しい」、「元気が出た」など、多くの参加者からお声がけをいただきました。