<研修の概要>

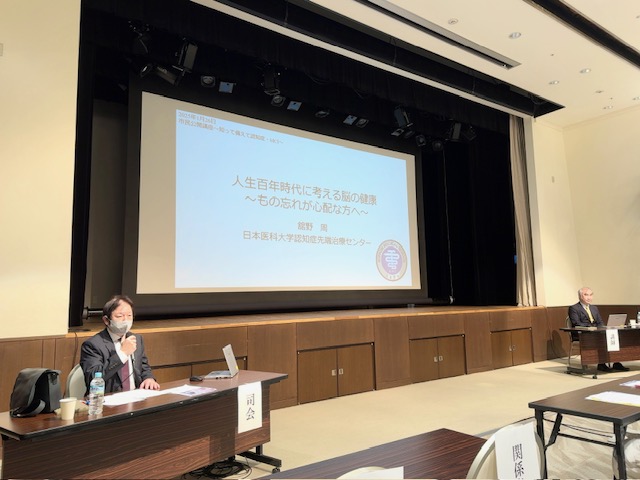

会の名称 :知って備えて認知症・MCI

日時 : 令和7年1月26日 10時半~11時

場所 : サンパール荒川

座長:あべクリニック東京都認知症疾患医療センター 院長兼センター長 阿部哲夫 先生

演題:人生百年時代に考える脳の健康~もの忘れが心配な方へ~

講師:日本医科大学付属病院 認知症先端治療センター センター長 館野周先生

当疾患医療センター長の阿部哲夫先生が座長をつとめました。

知って備えて認知症・MCI

知って備えて認知症・MCI

<研修の概要>

会の名称 :知って備えて認知症・MCI

日時 : 令和7年1月26日 10時半~11時

場所 : サンパール荒川

座長:あべクリニック東京都認知症疾患医療センター 院長兼センター長 阿部哲夫 先生

演題:人生百年時代に考える脳の健康~もの忘れが心配な方へ~

講師:日本医科大学付属病院 認知症先端治療センター センター長 館野周先生

当疾患医療センター長の阿部哲夫先生が座長をつとめました。

町屋 スーパーバイズ研修「面談の基本技術」

町屋 スーパーバイズ研修「面談の基本技術」

<研修の概要>

会の名称 :町屋地域包括支援センター スーパーバイズ研修「面談の基本技術」

日時 : 令和7年7月14日 14時~16時

場所 : さくら館(町屋地域包括支援センター)

登壇者:講師 あべクリニック 東京都認知症疾患医療センター 副センター長 近藤 康寛

講義内容:「面談の基本技術」〜「また相談したい」と思われるかかわり方〜

対象者:地域包括支援センター、見守りステーション職員など

主催者:町屋地域包括支援センター

受講者の感想から、「早く解決したい」という気持ちが先立ち、相手の話を十分に聴く前に提案してしまう場面があることが見えました。面談の初期段階では提案を控え、相談者が自分の思いや課題に気づけるよう寄り添う姿勢を意識しましょう。また、「当事者ファースト」が実践できているかを確認する習慣も大切です。事例検討や振り返りで「その人のペースや希望に沿っていたか?」と問い直すことを続けてほしいです。研修や実務で見つけたウィークポイントは反省で終わらせず、具体的な行動目標に落とし込み、 一定期間後に振り返る仕組みを作ると改善が定着します。さらに、ロールプレイや同行観察、フィードバックを通じて、日常的に面談技術を磨きましょう。支援は「答えを渡すこと」だけではありません。相談者が自分の状況を整理し、理解を深められる関わり方を身につけることが、長期的な支援力につながります。

/ 講師 近藤

<受講者の感想>(一部抜粋)

• 沈黙が苦手で、つい破ってしまう自分に気づきました。今後は意識して改善していきたいです。

• ロールプレイで皆さんの高い技術を実感しました。ボディランゲージや笑顔の大切さを学び、面談に生かしたいです。

• 4月から包括に勤務し、右も左もわからない中で参加しました。話の組み立て方や具体的な聴き方を学べ、とても勉強になりました。

• 目を合わせすぎる癖や、話を聴きすぎて相手を疲れさせてしまう自分に気づきました。時間を区切る視点を持ち、適切に対応したいです。

• 「当事者ファースト」を押しつけていた自分を反省しました。相手のペースを尊重し、信頼関係づくりを意識していきたいです。

• サービスを思い浮かべながら聴く傾向がありましたが、まずは信頼関係を築くために話を聴くことを大切にします。効果的な質問の力も学びました。

• 「反映」が苦手で、相手の意図を掴むのに苦労しました。ただ皆さんのやり方から多くの気づきを得られ、語彙力の必要性も痛感しました。今後さらに学んでいきたいです。

• 勤務10年で初めてこのような研修に参加しました。これまで感覚的に学んできたことを言語化して整理でき、とても有意義でした。基本をまとめ直していきたいです。

• 相談業務は次につなげることが大切ですが、まずは「ここなら相談できる」と感じてもらうことが重要だと再確認しました。今日の研修で基本の大切さを学び、私自身も沈黙が苦手で解決に急ぎがちな点を見直しました。1回で全てを引き出そうとせず、積み重ねて相手を知る姿勢を持ち続けたいと思います。

荒川 スーパーバイズ研修「面談の基本技術」

荒川 スーパーバイズ研修「面談の基本技術」

<研修の概要>

会の名称 :荒川地域包括支援センター スーパーバイズ研修「面談の基本技術」

日時 : 令和7年7月9日 10時~正午

場所 : 花の木ハイム荒川(荒川地域包括支援センター)

登壇者:講師 あべクリニック 東京都認知症疾患医療センター 副センター長 近藤 康寛

講義内容:「面談の基本技術」〜「また相談したい」と思われるかかわり方〜

対象者:地域包括支援センター、見守りステーション職員など

主催者:荒川地域包括支援センター

本研修会は、各地域包括支援センター管理者が現場の課題意識を持ち、その解決策を講師と共に考えながら構成されたことが、最大の特徴であり強みであったと感じています。特に印象に残ったのは、入職間もない職員や、経験豊富なベテラン職員の全力で学ぼうとする積極的な姿勢です。大切なのは、基本を忘れずに振り返る謙虚さを持ちつつ、対人支援専門職としての実践と調和させることだと思います。

受講者の感想から、「当事者のために」という思いは強くても、忙しさの中で解決を急いだり、振り返りの時間を持てない現状が見えました。だからこそ、「当事者ファースト」を職場の習慣にすることが大切です。相手のペースに合わせて聴き、寄り添う姿勢を保てるよう、事例検討やロールプレイで当事者者視点の面談を確認しましょう。振り返りは“業務の一部”として組み込み、個別面談やミニ研修で短時間でも自分の対応を見直す機会を持つことが成長につながります。

面談では言葉だけでなく、表情や声のトーンなど非言語の伝わり方も重要です。他者の面談を見て学ぶことや、自分の関わりを振り返ることで質は高まります。解決策提示の前に信頼関係を築き、過程も評価する姿勢が職員の安心感や意欲を育てます。また、異職種や他包括との交流は視野を広げ、支援の質を高める力になると思います。

受講者のご活躍を引き続きサポートしてまいります。

/ 講師 近藤康寛

<受講者の感想>(一部抜粋)

• 最も響いたのは「相談者本人が困っていることに気づく支援」の重要性です。今後は意識して取り組みたいと思います。

• 困りごとを言語化して本人に気づいてもらい、目標につなげることを大切にしたいです。

• 長く働く中で「こうしましょう」と先に提案していた自分に気づきました。話を聴くよりサービスに偏っていたことを反省しました。座る位置も横の方が話しやすいと学びました。

• 普段は支援者の立場で考えがちですが、ロールプレイで相談者視点の「聴いてもらいやすさ」を実感し、業務に生かしたいです。

• 研修を通じて対人支援の難しさと自己研鑽の必要性を再認識しました。今後も研修に積極的に参加したいです。

• 予防プランナーとして「プランにつなげたい」先入観がありましたが、生活全体を見る大切さを学びました。

• 研修後は楽しい気持ちで職場に戻れます。「解決しなくてもいい」という考え方は大きな学びでした。地域支援に生かしたいです。

• 沈黙の場面で質問してしまう傾向がありましたが、見守ることで相談者が気持ちを整理できると実感しました。

• 実際の業務では沈黙に耐えられず質問していたことに気づきました。相手のテンポに合わせることを意識します。

• 管理者として本研修は狙い通りの成果がありました。多くの学びと振り返りができ、今後の支援に生かせると感じました。

令和6年度荒川区医療・介護関係者向けセミナー

令和6年度荒川区医療・介護関係者向けセミナー

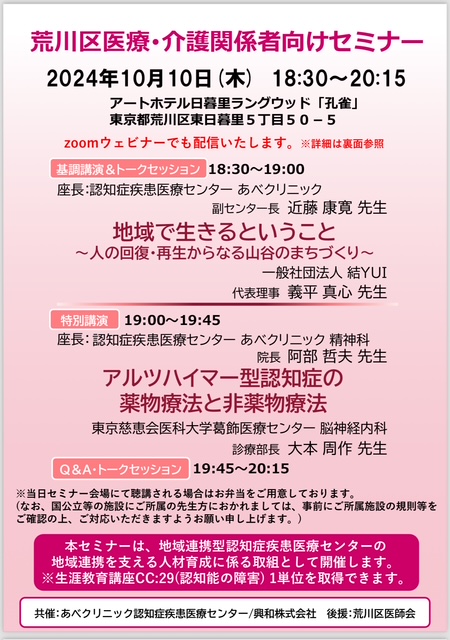

会の名称 :荒川区医療・介護関係者向けセミナー

開催日時 : 令和6年10月10日(木)18:50~20:15

開催形態 : Zoom生配信+会場アートホテル日暮里ラングウッド

ハイブリッド形式にて開催

参加者数:約100名(会場60名・WEB40名)

主催者 : あべクリニック、興和株式会社

後 援 : 荒川区医師会

当日の内容:

基調講演&トークセッション

18:30~19:00

座長:あべクリニック認知症疾患医療センター 副センター長 近藤康寛先生

地域で生きるということ

〜人の回復・再生からなる山谷のまちづくり〜

講師:一般社団法人 結YUI

代表理事 義平 真心 先生

特別講演

19:00~19:45

座長:あべクリニック 院長 阿部 哲夫先生

アルツハイマー型認知症の薬物療法と非薬物療法

講師:東京慈恵会医科大学葛飾医療センター

脳神経内科 診療部長 大本 周作先生

認知症初期集中支援チーム活動における地域連携と役割分担

認知症初期集中支援チーム活動における地域連携と役割分担

<研修の概要>

会の名称 :横浜市内認知症初期集中支援チーム連絡会

日時 : 令和6年1月22日 18時半~21時(講義120分)

場所 : オンライン形式(横浜市庁舎から配信)

登壇者:講師 あべクリニック 東京都認知症疾患医療センター 副センター長 近藤 康寛

講義テーマ:「認知症初期集中支援チーム活動における地域連携と役割分担」

対象者:横浜市内の行政職員、市内全18区の医療機関職員等

主催者:横浜市健康福祉局高齢在宅支援課

親子の共倒れを防ぐ~精神疾患を抱えた家族介護者の支援~

親子の共倒れを防ぐ~精神疾患を抱えた家族介護者の支援~

<研修の概要>

会の名称 :令和5年地域包括支援センター職員向け(精神保健福祉)研修

日時 : 令和6年1月 11日 13時半~15時半(講義120分)

場所 : 荒川区役所

登壇者:講師 あべクリニック 東京都認知症疾患医療センター 副センター長 近藤 康寛

講義テーマ:親子の共倒れを防ぐ~精神疾患を抱えた家族介護者の支援~

対象者:荒川区の地域包括支援センター職員、行政職員、行政保健師、行政ケースワーカーなど約50名

主催者:荒川区福祉部高齢者福祉課

<受講者の感想>(一部抜粋)

・事例の経過、結果まで知ることができました。

・現在、精神疾患のある家族が介護をしているケースを担当しているので、お話の内容がとても勉強になりました。

・「問題のある人なんていない」と思うことの大切さを知りました。

・自分では気づけない視点だったので勉強になりました。

・家族歴として捉えて考えるという部分が新鮮でした。

・システム論と対人援助を関連して学ぶことができました。

・課題や問題点だけに視点を置きがちですが、今日の研修で家族療法を学びことができ、必須であることを改めて感じました。

・毎回近藤先生の研修楽しみにしています。目からウロコの内容が多く、自分自身の日々の仕事の振り返りが出来ました。多職種連携の重要性も再確認出来ました。

・前半の内容を踏まえて後半の事例を見ると、「Bさんも一時期ダブルケアラーだったのだな。」と気づき、多面的に家族を見ることの重要さについて学びを得られました。

・家族療法の考え方や、本人や家族の問題を捉えるのではなく、問題ではないと考えることで好循環を生むなど、今までにない考えを学ぶことができ、大変勉強になりました。

・貴重な研修をありがとうございました。支援の経験を積み重ねていくと、良くも悪くも考え方の癖やパターンが出てきますが、本日の「家族療法」「家族の成長と変化」「家族のホメオスタシス」のお話などを通じて、新たな視点や考え方に気づくことができました。自分の支援やマインドのあり方を見つめ直す機会になり、参加してよかったです。気持ちを新たに、明日からのケース対応や認知症支援が更に良いものになるよう、信念を持って継続していきたいと思います。

・対応が難しいケースでは、家族療法を取り入れることが有効な場合もあると知りました。

・家族療法の基本的な考え方について理解できました。12月に入職したばかりで、まだ対象となるケースに出会っていませんが、頭を柔軟にし、誰かや何かの事象を問題とせず包括的に捉えて、多職種と早期から連携し臨みたいと感じました。

・家族をシステムとして捉える家族療法、「問題の人はいない」という考え方を学び、これまでの自分のかかわり方を見直すきっかけになりました。

・家族をシステムとして捉える事が学べました。

・考え方、捉え方の新たな視点に気付かされました。

・家族療法について事例を交えながら学ぶ機会がなかったので、非常に参考になりました。事例検討後、支援の経過を聞き、聴講している身としても感慨深く思いました。本人を支援するには家族は切っても切り離せない関係であるので、今回の講義の内容を自分の中で落とし込んで、今後の支援をしていきたいと思います。

・色々な考え方があって、色々な方向から見ることが出来ることを確認できました。

・家族療法という視点で、支援を考えたことが無かったので、新たな気づきがたくさんありました。

・家族療法について知ることができました。どうしても問題にばかり目が行ってしまいますが、円環的思考を意識し、視野を広げて相談業務をするようにしていきたいと思います。

・興味を持って聞くことができ、分かりやすかったです。

・複雑な多問題を抱える家族の事例が勉強になりました。

・家族療法を支援に取り入れる有効性について学ぶことができました。

・家族療法という言葉を初めて聞きました。家族という文脈を捉えるイメージがつき、普段の相談業務で使うことのできる視点を学びました。

・家族療法の事を知りませんでしたので参考になりました。

・精神医療の切り口からの講義で参考になりました。

・家族療法のライフサイクルから事例ケースを見てみる考えは参考になりました。

・見方、考え方によって支援が変わってくると思いました。

・高齢者世帯を担当していますが、世帯は高齢者だけではありません。家族として、どう対応していくか考えていく必要があり、そのために今回の研修は役に立ったと思います。

・8050や他問題ケースが増えている中で今後どのように対応していけばよいのか、またケアラーの多様化で様々な対応が求められている中でどのような支援をしていけばよいのか、その指標や視点の捉え方の参考になりました。

・家族療法の視点、特に「問題の人なんていない」と本気で思うというのは、実際のケースを考えるととても難しいことだと感じました。いつも問題点を探すことばかりの思考だったように思いました。

・介護者である家族の支援の必要性をより痛感しました。自分自身もワーキングケアラーなので励みになりました。

・私自身、区職員として虐待や共依存といった現状(支援者側から見た問題)をいかに改善するかに焦点を当てて関わっていることが多かったように感じました。家族をシステムとして捉える視点は、措置の権限を持ち、虐待対応の方針決定を担う行政としても非常に重要だと認識しました。

・講座もグループワークもあっという間の2時間でした。グループワークの時間がもう少し長くあれば嬉しかったです。様々な背景を抱えた家族である場合には他機関連携が重要であると感じさせられました。今後、専門職として対応をしていく中で、本人や家族を一概に決めつけることがないよう対応をしていきたいと、改めて思いました。家族療法の話はゴールキーパーの例えがとてもわかりやすかったです。今回の事例のような場合であると、重大な事柄が起きる前に世帯分離の判断をせざるを得ないと思いました。しかし、その判断を、家族を悪いと決めつけて行うべきではないのだと感じました。また、一概に困難な虐待案件であるからとすぐに『世帯分離しかない』と判断を下すのも違うのだと学びになりました。何が家族の中で悪循環を生んでいるのか、見極める目も必要だと思いました。とても良い事例で勉強になりました。

・オンラインより対面式の方が、近藤さんや他職員さんの熱量を感じられ、自分のモチベーションにもつながると感じたので、状況が許せば、今後も対面式を希望します。

・地域包括支援センターは、基本的には65歳以上の方への対応を行うため、家族にも支援が必要な場合は、健康推進課の保健師さんと一緒に関われれば、スムーズに支援が進むこともあるのではないかと思いました。

・医療職の考え方を学び、勉強になりました。

・「何が問題なのか?」「誰が問題なのか?」という考え方を持たずに話を聞き支援していきたいと思いました。

・私はケースに対して何が問題かとばかり考えがちです。特定の一人だけにとらわれず、家族をライフサイクルの段階で見ることや、家族間の相互作用を意識してお話しできるよう心がけたいと思いました。ありがとうございました。

・家族療法の全てを理解した訳ではない為、断定すべきでないとは思うのですが、緊急性の高い時は問題解決思考、信頼関係の構築や家族を含めた情報収集、対応方法の検討時には家族療法の思考に軸をおくなど、緊急性の高さや時期、タイミングによって家族療法や問題解決思考を使い分けて対応していくのが良いのではと個人的には感じました。

・学んだ内容を現場で生かしていきたいと思います。

・臨床心理学で考える取組は勉強になりました。自身でも勉強したいと思いました。

・問題が世帯の高齢者だけではなく、他の年代にもある場合、他の機関との連携が必要になりますが、誰がまとめ役になっていくかがとても大切になっていくと思います。年齢に関係なく世帯全体を見ていくファミリーサポーターのような役割があるといいと思いました。

東京都認知症サポート医フォローアップ研修へ講師協力

東京都認知症サポート医フォローアップ研修へ講師協力

東京都認知症サポート医フォローアップ研修へ講師協力いたしました。

<講師協力の概要>

会の名称:令和5年度 第1回 東京都認知症サポート医フォローアップ研修

日時:令和5年6月10日 16時5分~16時35分

派遣講師:あべクリニック東京都認知症疾患医療センター 副センター長 近藤康寛

講義内容:臨床お役立ちコンテンツ ~社会資源の知識を整理しよう~ 経済支援(福祉事務所と生活保護制度を中心に)

対象:東京都認知症サポート医 約250名

主催者:東京都健康長寿医療センター

認知症支援推進センター

形式:動画オンライン配信

以下、近藤副センター長の講義に関する受講者(医師)の感想 <一部抜粋>

・非常に聞き取りやすく内容もまとまっていてよかったです。医学部学生向けにやるべき。

・日常では余り伺えない社会的な資源の活用について教えていただき勉強になりました。

・生活保護制度を知ってはいましたが、制度の仕組みや法律の知識はしらないことが多く、分かりやすく勉強になりました。

・特に生活保護についての視点が今後診療に役に立ちそうです。

・よくまとまっていて、症例提示も参考になりました。

・今までは、認知症に対する講義がメインで、生活保護の申請など変わった面から入っていきとてもよかったです。

生活保護申請の際の住居のことは具体的な目安は初めて知ってとても参考になった

また、福祉事務所の配置や名称についてどうもよくわからず困っていたが、都道府県と市は義務、町村は任意であること、名称もそれぞれ違うことなど初めて知りました。こういう勉強も大事だと思いました。ありがとうございました。

・正しく理解していないことや知らないことが多かったので、とても勉強になりました。少し早口だったので、時々巻き戻しながら拝聴いたしました。ありがとうございました。

・生活保護について詳しく解説して下さり、大変参考になりました。サポート医以外の方にも是非見て欲しいコンテンツです。

・事例を詳しく、加えて生保受給者が入所できる施設の流れを示してほしかった。

・日常業務で行っていることの再確認ができた。

・実際に自分が適切に動けるかは分かりませんが、コンセプトは理解できました。

・わかり易いプレゼンをありがとうございました。多職種で勉強する際に参考とさせて頂きます。

・生活保護制度の利用率が日本では低いことは全く知りませんでした。

・経済支援の方法と理念を少し理解できました。

・普段あまり触れない内容でしたが、制度理解に若干困惑しました。

・これまで生活保護患者さんへの通院やサポートのための書類は作成してきましたが、講義でキチンと聴けたことが無かったのでとても良かったです。

・生活保護申請の実際など、今まで知りえなかった内容を知ることができた。

・普段聞く機会のない生活保護法の話が聞けて参考になりました。

・福祉事務所と生活保護制度について知らないことが多く、勉強になった。

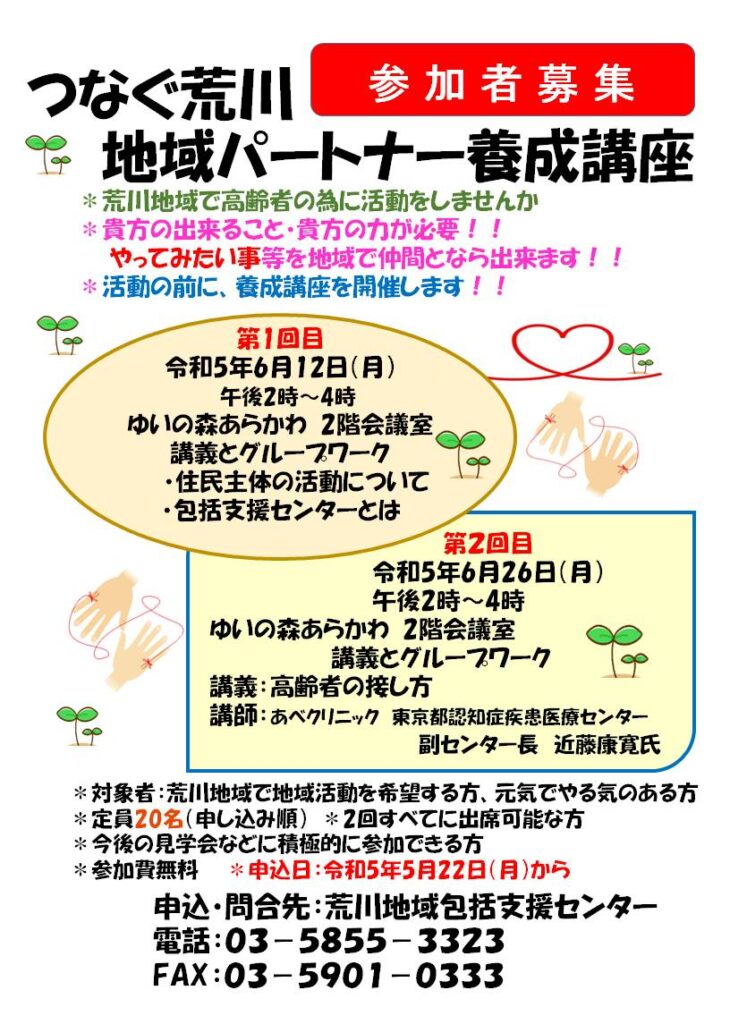

つなぐ荒川地域パートナー養成講座 ご案内

つなぐ荒川地域パートナー養成講座 ご案内

つなぐ荒川地域パートナー養成講座

第2回は当疾患医療センターの副センター長が登壇します。

第1回目

令和5年6月12日(月)午後2時~4時

ゆいの森あらかわ 2階会議室講義とグループワーク

・住民主体の活動について

・包括支援センターと

第2回目

令和5年6月26日(月)午後2時~4時

ゆいの森あらかわ 2階会議室

講義とグループワーク

講義:高齢者の接し方

講師:あべクリニック 東京都認知症疾患医療センター 副センター長 近藤康寛氏

*対象者:荒川地域で地域活動を希望する方、元気でやる気のある方

*定員20名(申し込み順) *2回すべてに出席可能な方

*今後の見学会などに積極的に参加できる方

*参加費無料 *申込日:令和5年5月22日(月)から

申込・問合先:荒川地域包括支援センター

電話:03-5855-3323

FAX:03-5901-0333

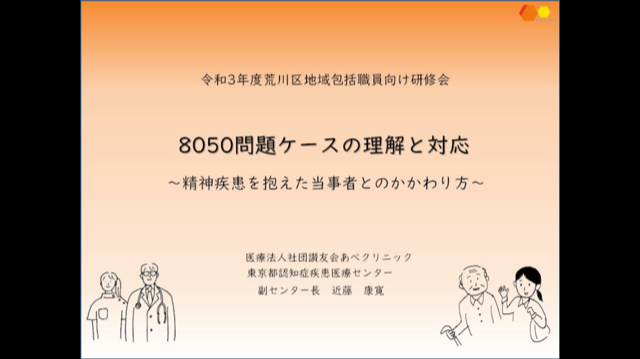

8050問題を抱えたケースの理解対応

8050問題を抱えたケースの理解対応

配信:令和4年1月5~1月19日 YouTubeによる動画配信

受講対象者:地域包括支援センター、行政職員 等

登壇者:講師 あべクリニック東京都認知症疾患医療センター

副センター長 精神保健福祉士/公認心理師/社会福祉士 近藤 康寛 氏

研修テーマ「8050問題を抱えたケースの理解対応」(講義時間:約90分)

講義内容:

・8050問題の基本理解

・ひきこもり支援

・ひきこもりと精神疾患

・ひきこもりと社会資源

・自殺予防と支援

・事例検討~実際のケースを考える~

2018年から毎年、荒川区地域包括支援職員向け研修会の講師を担当させていただいております。今回は8050問題をテーマに解説させていただきました。8050問題とは「80」代の親が「50」代の子どもの生活を支えるという問題です。背景にあるのは子どもの「ひきこもり」です。地域の高齢者を支援する上で、子世代の支援についても重要度が年々増しています。今回は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から初の動画講義となりました。受講者から多くの感想やメッセージをいただきましたので一部ご紹介させていただきます。

<受講者の感想・メッセージ>

・支援者として「解決させて見せる」と意気込み、何らかの支援者側のゴールに近づけようとして、その意図がご本人にプレッシャーをかけてしまうという近藤先生のお話を聞き、私自身も同様のことを行う可能性があるので、今後の支援を行う上で注意しようと思いました。都営住宅が多い地域を担当しているため、8050問題を抱えた世帯が多く在住しているため、これまでも50側の支援に苦慮することも多くあったため、高齢者の対応との違いも分かりとても参考になりました。

・説明やスライドが非常にわかりやすく、実体験からの言葉は胸に響きました。教えて頂いた事は、ひきこもりの方だけでなくどんな方にも通じる支援だと感じ、今後に活かしていきたいです。

・現在とても増えている現状で、なおかつ自殺企図の方との関わりも増えてきている現状もあり、支援者側として、ふがいなく感じてしまっているときもあったので、とても心に響きました。

・今回、実際の事例を提示して頂き、どのようにアプローチしたのか、その結果どのような効果が得られたのか等を聞く事ができたので、イメージがしやすく、参考になりました。

・実際に起きた事件や事例等、具体例が用いられていた事で、8050ケースのイメージがし易くなった印象があります。また、当事者側の考え方やそこに至るまでの経緯や原因、当事者に対する禁句等が細かく語られており、学ぶべき事が多くあったと感じました。

・失敗談も含め、どのように対応したか具体的に聞けて良かったです。

・今回の研修を通じ以前担当していた、就労はしているが(支援中に病に倒れ離職)対人関係が同居の認知症の母としか無い状況の50代の発達障害疑いの息子に関わり、息子と関係性を築くことができ、時間を要したが母の施設入所と息子の就労支援につながったケースを思い出しました。先生のお話をうかがい、何が上手く関われて、何が良くない関わり方だったのか気づく事が出来ました。

・実例を踏まえた上でのお話であり、実際に対応が必要になった際に活かせる内容だった。

・8050問題において関わることが増えてきている中で50側の思いを知るきっかけになりました。高齢者支援の中では高齢者中心の支援になりやすいため家族支援が高齢者支援に繋がることを改めて考えさせられました。

・30分ほどの時間を3部に分けての講義であったため、業務の合間で少しづつ聴講することができた。大切な内容を聞き逃さず確認できるためweb配信は良かった。

・近藤先生のお話は対面でもWebでもわかりやすく良かったです。でも、可能であれば対面で聞きたいと感じております。

・講師の方のお顔が常に映っているので、臨場感があり良かったです。Web研修ですと、自分のペースで視聴でき、聞こえにくい部分や重要な部分に戻って再視聴できるのでありがたいです。

・動画講義は密にならずに受講できるので良いと思います。講師の声も聴きやすかったです。

・内容がとても理解しやすかった。一緒に考えるスタイルで、Web研修でありながら能動的に考えることができた。

・当事者への接し方や声かけの方法など理由を具体的に示してくださったので、とても分かりやすかったです。当事者に寄り添った正しい支援についてイメージが湧きました。

・いつも心に響くので今後も受けたいと思います。

当事者と家族の相談会

当事者と家族の相談会

荒川区認知症疾患医療センター当事者と家族の相談会

認知症の当事者、家族介護者等が医療専門職と共に意見・情報交換する合同相談会を開催しました。

日時:令和3年10月30日(土)

時間:午前10時~正午

会場:ふらっと日暮里 多目的スペースA・B・C

対象:区内在住・在勤の認知症当事者、家族介護者等

費用:無料

主催:医療法人社団 讃友会 あべクリニック 東京都認知症疾患医療センター

後援:荒川区

参加者の感想・ご意見:

・とても良い勉強になりました。

・参考になる話しを沢山してくださって良かったです。

・参加者同士が和やかに話ができる、大変よい会だと思います。時間に余裕があり、一人の相談者に対して深く話ができているのも良かったと思います。

・あべクリニックは多くの事を頑張っている様子を見て、心から応援しています。これからも荒川区民のために頑張っていただきたいです。

・様々な立場の方が集まりとても有意義なお話が伺えて良かったです。

・相談者一人ひとりに丁寧な対応は難しいですね。いつもあくせくと過ごしています。暖かな気持ちにさせていただきました。難聴だったので、司会者がとても上手でした。

・今日は補聴器を忘れたので、隣で看護師さんに通訳をお願い致し申し訳なかったです。もっと認知症当事者がいると参加しやすいです。

・体験談を聞けたのがとてもためになりました。改めて家族(肉親)との距離感が大切だと痛感しました。